Dr. Johannes Rauchenberger

Vielleicht ist es der spezifischste Beitrag der Kirche im Verhältnis zur zeitgenössischen Kunst in den letzten Jahren: Das Zur-Verfügung-Stellen ihres genuinen Ortes für autonome, d.h. für nicht kirchlich oder katechetisch verzweckte Kunst. „Kulturkirchen“ haben mittlerweile gar den Status eines Pastoralprogramms.1 Temporär angelegte Ausstellungen bzw. Installationen in Kirchräumen sind durchaus als eine neue Etappe im Umgang mit dem Bild in der Geschichte des Christentums zu bezeichnen.

Kirchen sind zwar oft zu Museen geworden, sie sind allerdings keine Galerien. Warum also Kunst in ihnen? Wenn es dabei nicht nur um eine mögliche Attraktivitätssteigerung von zunehmend sich leerenden Räumen geht, noch bloß um eine Dokumentation von Gegenwärtigkeit in der Last von Tradition in ihnen, so ist es vor allem eine Auseinandersetzung mit einem strittig gewordenen Raum, um das Verhältnis der Kraft autonomer Kunst mit der sakralen Bestimmung, in aktueller Verwendung oder in musealisierter Bedeutung: Etwa ob die poetische Kraft von Gegenwartskunst in einer geistigen Ruinensituation mit den immer grauenhafteren Folgen einer „Immanenzverdichtung“ (P. Strasser) eine Kraft hat, Neues für den Raum seiner Besucher auszuloten.

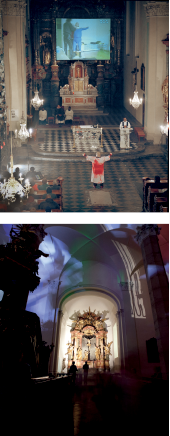

Faktum ist, dass internationale Gegenwartskünstler der ersten Reihe als Geister der Zeit die zeitweilige oder längere Gastfreundschaft von Kirchräumen beansprucht haben. Der katholische Pfarrer, studierte Kunsthistoriker und Künstler Hermann Glettler hat diese Reihe mit einer ganzen Riege bekannter und auch nicht so bekannter Künstler in der Kirche St. Andrä in Graz in seinem seit 1999 bestehenden nunmehr 14-jährigen Label ANDRÄ KUNST, erweitert. Das Ausmaß seines Einlassens der zeitgenössischen Kunst in den Raum in der Kirche ist in dieser Weise weltweit singulär. Es unterscheidet sich auch sehr von anderen vergleichbaren Konzepten im deutschsprachigen Raum in der Intensität, in der unverblümten Integration in den alltäglichen Kult und in der bleibenden Integration von sehr vielen Kunstaktionen in den historischen Kirchenraum aus dem 17. Jahrhundert, der 150 Jahre nach seiner Erbauung eine ausgiebige barocke Innenausstattung bekommen hatte.

Man könnte – nicht nur in Hinblick auf St. Andrä, sondern auch in weiterem Horizont – sagen: Die bis dato die Kirche meidenden Gegenwartskünstler stellen sich – wenn die begleitende kuratorische Arbeit stimmt – förmlich an, in Kirchräumen mit ihrer historischen Aura auszustellen, trotz der Erbfolge der Kirchen durch die Museen: „Da aber an sakralen Orten die entscheidenden Fragen gestellt werden, ziehe ich persönlich Kirchen als Orte für Ausstellungen vor“ (Christian Boltanski)2. Diese Tatsache unterspült das dogmatisch verstandene Dogma der Autonomie der Kunst auf erhebliche Weise. Gemeint ist damit aber nicht der reine, andere Raum, der in der Tat oft besser ist als viele Kunsthallen in White-Cube- oder auch in Neosakralmanier, auch nicht die bereits in vielfacher Weise umgewidmeten Kirchen zu Ausstellungshallen, sondern der noch in usu befindliche Gottesdienstraum mit seinen speziellen Funktionen, Auszeichnungen und Schranken. Dies kann – aus Künstlermund vom Olymp der Kunst – als eine hohe Auszeichnung verstanden werden. Die ästhetisch wirklich gelungenen zeitgenössischen Installationen in Kirchräumen sind mehr als eine reine Kunstpräsentation in einem prominenten Raum: Sie sind vielmehr eine Auseinandersetzung mit ihm, seinen Spezifika, Untiefen, (kultischen) Grenzen, ein Ausloten von Stärken und Schwächen, von Ästhetik und Funktion, von Gebrauch und Musealisierung. Die Mehrleistung, die zeitgenössische Kunst damit (oft ungewollt) bringt, ist ein Scannen, mitunter gravitätisches Abtasten eines Raumes, der strittig geworden ist, dessen man sich nicht mehr sicher ist bzw. seiner religiösen Bestimmung als Begegnung mit dem Göttlichen nach auch nie sicher sein kann: Ob durch Verhängen, Zumalen, Ausräumen, Den-Boden-Öffnen, Neu-Beschriften, (Ver-)Spiegeln, Umdrehen, Den-Brennpunkt-Markieren, Vergrößern, Einzwirnen – vielfältig kann der künstlerische Umgang mit einem in Bestreitung geratenen Raum sein.3 Vielfältig damit auch der damit intendierte rezeptionsästhetische Nutzen, die radikale Befragung und Bezweiflung religiöser Weltbilder (Friedhelm Mennekes)4.

Zweifel, der große Begriff des zuletzt genannten dialektischen Jesuitenpaters, der mit seiner Kunst-Station St. Peter in Köln über 25 Jahre lang diese neue Bildetappe auf internationalem Boden eröffnet hat, scheint mir nicht die erste Kategorie von Hermann Glettler zu sein, um seine Arbeit zu charakterisieren. Ähnlich ungeniert wie im Barock in Rom an der Piazza di Spagna das Schild „De Propoganda Fidei“ auf den Betrachter sticht, um unmissverständlich klar zu machen, welches Gebäude markiert werden sollte (die Zentrale zur Mission der Völker), ist im Areal Hermann Glettlers gegenüber der Kirche das große Transparent: „AndrÄ Mission“ zu lesen. Jedem sollte klar sein: Hier geht es nicht um jesuitische Dialektik, sondern um eine sehr direkte Art, den Glauben an den Mann und an die Frau zu bringen. Und doch auch wieder nicht. Denn die zweite Seele in der Brust Hermann Glettlers schlägt für die Kunst, die aber merkwürdigerweise eines nicht sein darf: kirchlich codiert. Sie muss nach den Maßstäben des Kurators Gletter „autonom“ sein, es kommen ausschließlich Künstler für ihn in Betracht, die Künstler auf freiem Felde und nicht „Kirchenkünstler“ sind. Auch diese Kombination ist weltweit singulär. Denn Pfarrer, die „Mission“ ganz vorne an ihre Fahnen heften, haben sonst eher ziemlich einschlägige Bilder und Kunst mit im Gepäck, die der sogenannten „Kirchenkunst“ meist einen ebenso einschlägigen Ruf bescheren. Und die vor allem eines nicht zu glauben wähnen: Dass die Moderne – und somit auch die Gegenwart – die Sakralkunst jemals berührt hätte.

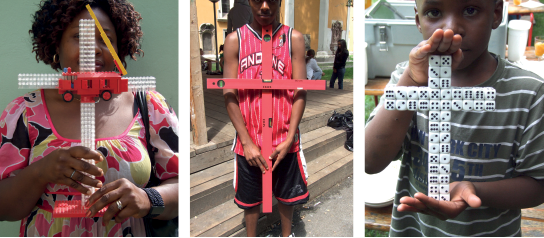

Es bleibt vorab ein Drittes als ungeklärte Fragenballung festzuhalten: Wie ist es denkbar, dass in einer geistesgeschichtlichen Situation, in der die Kunst im alten Aufklärungsprojekt der Autonomie der einzelnen Bereiche doch ganz vorne dabei war und sich von vielem, auch von der Religion, losgesagt hat, sich hier im kleinen schmucken Graz, jenseits seiner bürgerlichen Seite am anderen Murufer – Bischof Egon Kapellari, von dem in dessen Amtszeit nie ein Veto für Glettlers Kunstaktionen kam, nannte dessen Arbeitsfeld offline immer gerne „Westbank“ – in einem alten Arbeiterviertel, das längst mit einem Ausländeranteil ausgestattet ist, wo im Grundschulalter höchstens ein, zwei Kinder Deutsch als Muttersprache haben, sich Künstler/innen derart ersten Ranges finden, um entweder Teil eines zukünftigen „Mobiliars“, einer Kunstaktion oder einer temporären Installation ausgerechnet in einer alten katholischen Kirche zu werden, nicht aber als eine übliche Performance kunstbetrieblicher Art mit den entsprechenden Öffentlichkeitsauftrittten, sondern ganz eingebettet im alltäglichen Kult der Leute, die hier ihren religiösen Pflichten nachkommen oder schlicht ihren christlichen Glauben leben? Für Glettler selbst ist dies keine Kluft. Um ein Beispiel herzunehmen: Das orange Gekritzel Otto Zitkos in der Andreas-Kapelle ist ein autonomes Kunstwerk der ästhetischen Raumdurchschneidung. Glettler war damals, im Jahr der europäischen Kulturhauptstadt sehr stolz, einen der prononciertesten österreichischen Gegenwartskünstler für seine Kirche gewonnen zu haben. Aber es dauerte nicht lange, da sprach der Pfarrer Hermann Glettler doch auch insgeheim vom Feuerregen des Heiligen Geistes, oder vom Fischernetz des heiligen Andreas. Somit wurde das orange Spinnennetz der Kapelle auch zum subtilen Fangnetz für kirchenfremde, aber Kunst affine Menschen. Natürlich ließe sich über derartige Interpretationen streiten. Aber keiner tut es. Weil sich die Frage auch gar nicht stellt. Jeder sieht hier die prekären Existenzen, die in diesem Pfarrhaus ein- und ausgehen. Auch die Künstler sehen das. Und die ja durchaus intelligente und notwendige Debatte um Autonomie und Vereinnahmung der Kunst degeneriert dabei zum theoretischen Geplänkel und wird ganz offensichtlich hohl: Der Respekt Menschen aus fremden Ländern gegenüber, Menschen, die wie die political correctness es in ihrem Sprachjargon bezeichnet, einen „Migrationshintergrund“ haben, macht auch das Konglomerat der hohen Reputation dieser Kombination aus Gastfreundschaft für Gegenwartskunst, transparent gemachter Mission und gelebter Toleranz aus. Weder Kunst, weder Politik dürfen sich hier etwas anmaßen, das Ausmaß an selbstverständlicher Arbeit, die ausgestattet ist mit hoher Authentizität, stellt hier sehr viel in den Schatten, oder, besser gesagt, bringt hier manche Schieflage ins rechte Lot: „Kreuztragen“, das Halten eines Vortragskreuzes zur Verwendung bei einer Prozession in der Liturgie in St. Andrä, mutierte zu einer vielfältigen Generationen-, Schichten- und Kulturshow im Halten zweier gekreuzter Wasserwagen, mit denen der aus Semriach stammende Künstler Christian Eisenberger Anfang der 2000er-Jahre unendlich oft experimentierte und die dann zu einer künstlerischen Doppelarbeit wurde. Hermann Glettler fotografierte diese an eine frühe Benetton-Werbung erinnernden Menschen aus seinem Umkreis und definierte so auch vor einer allgemeinen Öffentlichkeit mit ihren lauen, gut gemeinten oder verlogenen Diskussionen um Integration, Migration und sozialen Frieden im Einrichten die Dimensionen der Horizontalen und Vertikalen neu. Wie viel Konfliktpotential darin steckt, zeigen die in Österreich aufflammenden Diskussionen und politischen Show-Down-Aktionen:

Ob das vor ein paar Jahren das kosovarische Mädchen Arigona Zogaj war, das unter dem Dach des oberösterreichischen Pfarrhofes Ungenach Asyl fand, oder jene Asylanten, die im Winter 2012 die Votivkirche besetzten, schließlich im ehemaligen Servitenkloster Unterschlupf fanden, mit der Zusicherung, es würde ihnen nichts passieren: Einige von ihnen wurden im Sommer – der Wahlkampf kündigte sich an – dennoch verhaftet und abgeschoben: Schlepperverdacht. Das Narrenschiff (2009) hielt eine derartige Diskussion unter dem Dach der Andrä-Kirche bereits im November 2009 wach. Mitten im Gang der Kirche war ein riesiges Schiffswrack aufgebaut, das unter der Anleitung der beiden jungen Künstler Stefan Glettler und Bernhard Rappolt von hauptsächlich jugendlichen, drogensüchtigen Häftlingen in einer Wiener Strafanstalt gebaut worden war. Die Häftlinge reflektierten darin auch ihre eigene Lebensgeschichte. Das Schlepperwesen und mit ihm die bis in die Gegenwart dauernde Abschiebepraxis („Außerlandesbringung“) hat ihre sprachliche Herkunft im Mittelalter: Damals hat man Verrückte, psychisch Kranke und Asoziale einfach auf Schiffe verfrachtet und auf die großen Flüsse (Rhein, Main, ...) hinaus geschleppt. Wo die Unglücklichen, die das eigene Schiff nicht steuern konnten, wieder zufällig angelegt haben, mussten sie notgedrungenerweise versorgt werden, um gleich wieder ins Ungewisse hinaus geschickt zu werden: Diese Praxis der „Narrenschiffe“ wurde zu einer sehr realen Metapher für den österreichischen und europäischen Umgang mit Einwanderern, die man mit allen möglichen Defensivstrategien wieder los werden will: Die erste Reise von Papst Franziskus im Sommer 2013 hat mit dem Symbolort Lampedusa und seinen fast täglichen Dramen symbolisch den Finger auf diese unerträgliche Wunde der „Festung Europa“ gelegt.

Die Präsentation des Narrenschiffes in der Andräkirche, die im besten Sinne „Intervention“ in einem Sakralraum genannt werden konnte, wurde genützt, um das gesellschaftspolitische Anliegen zur Einführung eines Bleiberechtes zu formulieren und einer größeren Öffentlichkeit vorzustellen.

Denn die Monumente, die uns in unserer brüchigen abgesicherten Wohlstandssicherung auszeichnen, sind jene des Konsums. Besonders deutlich wurde dieser Kontrast an einer ähnlich monumentalen Installation in der Fastenzeit 2008: Karl Karner, gestorben am… nahm den Sakralraum einer Kirche als Ort des Totengedächtnisses aber auch der Ewigkeitssicherung ihrer Förderer und Stifter ironisch ernst. Der Künstler, der sich selbst ein Grabmal schafft, allein das Datum seines Todes ist noch einzusetzen. Der Künstler, der sich oder sein Grabmal ins Monumentale aufbläht: Nicht er, nicht die idealisierte Figur, sondern ein Eichhörnchen war zu sehen. Das Material, aus braunem Polyester, erschien wie Schokolade.

Karl Karner ist, noch vor seinem Kunststudium bei Heimo Zobernig, ausgebildeter Kunstgießer und arbeitete auch lange Zeit in dieser Branche, was ihn u.a. auch zu derartigen Skulpturen befähigt. Die Lust am Essen wird hier am augenscheinlichsten mit der Zerstörung verbunden, das Einbrechen in den Hohlraum dieses Tieres. Unterstützt wird dieser metaphorische Stoffwechselvorgang mit den tänzelnden Engelchen, die den After des Eichhörnchens in der Nähe der herumliegenden Kunstblumen umspielen: ein Lob der Scheiße? Nahe am Schokoladeosterhasen, aber dann doch leicht gebrochen in ein kleines Tier, das gerade in Graz als „Stadtpark-Hansi“ Inbegriff der groß- und kleinbürgerlichen Idylle ist, Symbol des fleißigen Zusammentragens und der „Bonsai-Lebenswelten“ 5 mit sehr eingeschränktem Horizont.

Doch Karl Karner, der mit seiner Partnerin Linda Samaraweerová den Körper als öffentlichen Körper versteht – die verfremdende Schnabeltiermaske, die ein zu einer Comicfigur verkommenes Wesen zwischen Mensch und Tier markiert, kommt in allen Performances Samaraweerovás zum Einsatz, so auch in jener in St. Andrä.

Die beiden Künstler brechen auch formal mit den vielen Idyllen und Scheinwelten, in die wir uns gerne flüchten und die uns letztlich über den Kopf wachsen: Die kleine, überschaubare Welt wird hier ins Groteske überzeichnet. Im Kontext des Ausstellungsortes wird die Groteske damit auch eingebettet in die Frage der letzten Dinge – schließlich ist diese „Grabskulptur“ ausgerichtet auf den Altar der Kirche: Authentizität des Lebens verfehlt sich in der Abschottung vor dem „Anspruch einer größeren Wirklichkeit und Wahrheit“6. Dies gilt aber nicht nur als individueller Gewissensspiegel, sondern vor allem als Gesellschaftsanalyse, die gerade in einer Zeit überbordender Kontrollsucht und Kartografierung der Leistung eine Überprüfung nötig hat, in welchem Horizont sie agiert.

Der Ausstellungsort Kirche nimmt dabei natürlich auch das Binnensystem Glaube nicht aus: Welches Idol, welches Gottesbild lassen wir in unsere religiösen Vorstellungen ein? Die Bibel ist am neuralgischen Punkt der Reflexion des Gottesbildes sehr realistisch: Als Gott sein Gesetz dem Moses gibt, errichten die Menschen seines Volkes nämlich das goldene Kalb, das sie umtanzen. Glettler sieht darin eine Parallele: „Der oftmals ersehnte Eichhörnchen-Gott ist jener eingebildete Gott, der zu allem, was wir uns und anderen vormachen, was wir meist mit viel Stress bewerkstelligen und zusammenheischen, Ja und Amen sagt.“7

In der Arbeit Karl Karners wird das Leitmotiv der „ästhetischen Scham“ sehr deutlich, das Hermann Glettler zur Reflexion seiner seit 14 Jahren in seiner Kirche eingerichteten Kunstinterventionen vorgeschlagen hat. Ist man im ersten Blick verstört ob der aufgeblähten Installation inmitten dieser vom weichen Barock eingerichteten Kirche, wird sie im Gegenzug in einer anderen Gegenbewegung zurückgespült in eine Selbstbefragung von Identität, Lebensvollzug im gesellschaftlichem Umfeld und Götzenvorstellung.

Die Terrainabsteckung hin zu einer Überschreitung der Intimität impliziert zudem ein Eindringen in Bereiche, die dem Öffentlichen versagt sein muss.

Das Verschwimmen beider Zonen zeichnet freilich unsere Gegenwart aus, ein Ausloten wirklicher Privatheit ist demnach selten. Im Zuge dieser Art von Erkundung ist Christian Eisenbergers Radikalperformance ERROR NO SIGNAL, die wohl Aufsehen erregendste Aktion, die jemals in der Kirche von

St. Andrä stattgefunden hat, aus dem Jahre 2007 von besonderem Interesse. Was man am wenigsten sah, war eben dieser Titel: Der Schriftzug war am barocken Altarblatt von Stephan Kessler (1672), die die Kreuzigung des heiligen Andreas zeigt, projiziert. Anders gesagt: Dieses „Gottesbild“ hat eine technische Übertragungsunterbrechung erfahren. Der Altar und der Ambo selbst waren zugemüllt von Eisenbergers typischem Material gebrauchten Kartons. Einige Stäbe haben sich auch im Altarraum verloren. Was das von Menschenhand gemachte, musealisierte Gottesbild nicht mehr kann, durchlässig zu werden auf das Abgebildete in ihm, geschweige denn in seiner Präsenz, nimmt der Künstler selbst auf sich, 40 Tage lang, in einem streng ritualisierten Ablauf, mit einem vom Pfarrer gebrachten und einer Diätexpertin zusammengestellten Essen, schweigend, zeichnend, spazieren gehend, von 19.00 -19.15 Uhr Besucher empfangend und mit ihnen schweigend Tee trinkend. Der „Eremit auf Zeit“ hat später einige populärkulturelle Nachfolger gefunden (etwa im Turm des Linzer Doms als höchst erfolgreiches Projekt im europäischen Kulturhauptstadtjahr 2009). Später hat Christian Eisenberger einen Moment seiner Aktion auch auf einer Einladungskarte bzw. im Katalog abgebildet: Sein eigenes Gesicht: Auf den ersten Blick eine Heulgrimasse, doch in Wirklichkeit ein Abbild jenes Moments wirklicher Verzweiflung, wie es in dieser Authentizität wohl kein Bild der Kunstgeschichte jemals zustande gebracht hat: Schließlich lag bis dahin die kurze oder lange Distanz von Künstler und Objekt, von künstlerischer Verarbeitung und Zeit dazwischen. Doch Eisenberger hielt jenen Moment seines Zusammenbruchs fest, den er im Zuge seiner Fasten- und Selbsterfahrungsaktion auf der Orgelempore von St. Andrä, die ihm Atelier und Wohnraum war, erlebt hatte, in einem aus lauten Stäben zusammengebauten Camp, in dem er 40 Tage lang schweigend hauste: Was er selbst als Titel am Altarbild projizierte, was als eine radikale Reise ins Innere 40 Tage lang in der Kirche fortgeführt wurde, brach hier in einen existenziellen Höhepunkt ein: ERROR NO SIGNAL. Die Scham breitete sich über alles aus: Niemand war dabei. Und niemand würde gern dabei gewesen sein, einzig dieses „Foto“ gibt es als „Beweis“. Aber was ist angesichts des Zusammenbruchs von Schamgrenzen schon ein Beweis? Später freilich, am Karsamstag, wurde das gesamte Gestabwerk verbrannt und die Zeichnungen am Karfreitag in der Justizanstalt Jakomini noch ausgestellt – ein letzter Akt fundamentaler Katharsis.

Die Verkleidung von Altar und Ambo mit Kartonmüll war die radikalste Interpretation jener Serie von „Fastentüchern“, die Glettler seit dem Jahr 2000 in der Andrä-Kirche beauftragte. Am Anfang dieser Serie begann alles ästhetisch schön: Ein Totenschädel zur Aschermittwochliturgie, projiziert auf eine riesige Leinwand im gesamten Altarraum (Lichtleistung: 4000 Watt), zu sehen mit Hilfe von 3D-Brillen, wurde von einer Doppelprojektion am Karfreitag, die einen nackten Mann und eine nackte Frau in der Geste des Gekreuzigten Rücken an Rücken zeigten, ergänzt, so als ob all die ganze Unversöhntheit zwischen Beziehungen der Erlöstheit durch das Kreuz Jesu bedürfte. Das Werk von Peter Manhal (die technische Ausarbeitung und Vorführung besorgte Hannes Pötscher): Schönheit und Würde angesichts des Kreuzes zu zeigen, impliziert einen herben Kontrast, hat aber auch viele Zeugen aus der Geschichte der Kreuzdarstellungen.

2004 setzte der Grazer Künstler Walter Köstenbauer 25 Bildtafeln vor das Altarblatt, die jeweils mit einem militärischen Tarnstoff bespannt waren. Er vereinte dabei 14 verschiedene Nationen bzw. Staaten mit ihren charakteristischen Tarnstoffen in einem gemeinsamen Bild und rief damit die vielen Kriege und Unrechtssituationen auf unserem Globus ins Bewusstsein. Im Kontext der Kirche wird zusätzlich auch ein Aspekt von Religion und Gewalt dazugestellt: Ist der Gott, zu dem Religiöse beten, ein Gott des Friedens? Zusätzlich zum ca. 5 mal 4 Meter großen Fastenbild hat Köstenbauer eine Unzahl von Fotos in die einzelnen Kreuzwegbilder der Kirche gesteckt. Die Fotos zeigen Menschen unterschiedlichster Staatszugehörigkeit, die Kleidungsstücke mit einem Camouflagemuster tragen. Enttarnung Mensch, der Titel dieser Installation, nimmt die Wahrnehmung eines internationalen Modetrends (Auffallen durch Tarnkleidung!) in die grundsätzlichere Frage mit hinein, die mit der Aussage des Pilatus fällt: „Seht, der Mensch!“ Doch wird die Frage umgedreht – nicht auf den zukünftigen Schmerzensmann hin, sondern was der Mensch heute ist oder wie er erscheinen möchte.

Dass die Tradition des Fastentuches nicht nur ein Bild verhängt, vor dem die Liturgie weiter, wenn auch karger als in der Fastenzeit, die Zeit der erzählten Heilsgeschichte und die Zeit der konkreten Menschen des jeweiligen Heute rituell verdichtet, sondern auch den Raum selbst beansprucht, der damit einer zunehmenden Auslöschung unterworfen wird, wird etwa am ästhetisch überzeugenden Vorhang aus Stromdraht des Künstlerpaars zweintopf deutlich. Es ist die Gewalt und die Fähigkeit des Menschen grausam zu sein, die Gerhard Pichler und Eva Pichler seit Jahren mit Installationen zeigen, die tief unter die Haut gehen. Insofern ist diese scheinbar ästhetisch schöne Rauminstallation eines Stromzaunbandes, die zwischen zwei Pfeilern der St. Andrä Kirche 2013 gespannt war und im Laufe der Fastenzeit von der Mitte ausgehend nach oben und nach unten wuchs, das Gegenteil ihrer Erscheinung. Es ist die Grenze, die im Laufe der 40 Tage wuchs, im Licht schön glitzernd, die nicht nur durch den Kirchenraum geht, sondern auch durch die Erhellung dessen, was der Mensch ist und welche Art von Zäunen er zu bauen in der Lage ist. Die kalkulierte Interferenz erzeugte ein weißes Rauschen: „Wie ein Filter umhüllt dieses Band unsere Sinne, mit seiner abstrakten Erhabenheit reflektiert es den Blick und lenkt ihn nach innen. Und gibt nur zwischen den Zeilen ein Stück optischer Wirklichkeit frei.“8

Reflexion auf ein Inneres, Unterbrechung des Raumes, aber auch der Zeit sind die besonders ausgezeichneten Prozesse mentaler Art, zu der die Kunst in ihrer materiellen Erscheinung zu helfen begabt ist. Bei Hermann Glettler, der seine Arbeit als Künstler auch in dieser Reihe der Fastentücher in seiner eigenen Kirche vorstellte, sind es derartige Durchschneidungen im wörtlichen Sinne: Orientalische Teppiche, wertvolle und nicht so wertvolle, beschnitt er in den Jahren 2009-2011 in Form der Wegnahme von Kreisen, „cut outs“ genannt. Glettlers Credo ging dabei in Richtung der Auslöschung zentraler Bildstellen, um gerade dadurch eine Intensität in den Bildlösungen zu erreichen. In der Weiterentwicklung dieser Strategie begann er mit Überklebungen von Fotos, Postern und anderen Bildfunden. Farbige Sticker, selbstklebende Bildmarker, Klebebänder und ähnliches mehr verwendete er in den letzten 10 Jahren, um eine weitere Bild- und Rezeptionsebene einzuführen. Immer interessanter wurde für ihn das Ausschneiden kreisrunder Bildpunkte und Scheiben. Die Arbeit see you! zeigt einen großformatigen orientalischen Teppich vor das fehlende, über eine längere Zeit auf Restauration befindliche Altarblatt gehängt, aus dem zwei Scheiben ausgeschnitten sind, die teilweise einen Durchblick auf das Licht flutende Rundfenster hinter dem Hochaltar ermöglichen. Ist es Bildersatz zum einen, ist es die Hinterfragung der Funktion eines Altarbildes zum anderen. So wird es zum großen Doppelpunkt. Die Arbeit, die in der Gesamtanzahl an ausgeschnitten Teppichen (der Rest befand sich im Mittelgang der Kirche) in der Ausstellung IRREALIGIOUS!9 im Kulturzentrum bei den Minoriten 2011 und im Kunstverein Zagreb 2010 mit vielen Teppichen zu sehen war, führt verletzende Bildzugriffe in an sich schon sehr komplexen Bild- und Bedeutungsträgern vor. Für den selbstverständlichen Gebrauch in Wohnungen, öffentlichen Repräsentationsräumen, Kirchen und Moscheen stehen diese Teppiche nicht mehr zur Verfügung. Aber es ist schließlich das Nicht-Selbstverständliche von Interesse: Glettler verleiht ihnen mit diesen Eingriffen einen Bildcharakter, dessen Funktion es ist zu enttäuschen. Ebenso ist das komplexe Gefüge der Ornamente und Bildmuster mit ihren ganz spezifischen Bedeutungen und symbolischen Referenzen durch das Entfernen kreisförmiger Flächen empfindlich irritiert. Man könnte allenfalls noch an die größte bildliche Abstraktionsleistung im katholischen Kult, die kreisrunde Hostie, denken, die hier in dieser katholischen Kirche mit deklarierter Missionsabsicht all die Irritationen herbeiführt.

Von der Grammatik des Werkes als Kunstwerk aus müsste man eine derartige Interpretation natürlich bestreiten, zu viel verwehrende Aspekte sind in ihm eingewoben, von der Logik des Ortes aber dann doch auch wieder nicht. So weit die Einlassungen der Künstler von ANDRÄ KUNST auch gehen, den Sakralraum als solchen dürfen sie nicht entweihen oder, vielleicht noch schlimmer: beerben – denn das würde Glettlers andere Rolle als Pfarrer ad absurdum führen. Was das erste ist, ist bekanntlich ein Streitfall. Und jenen Tatbestand haben wahrscheinlich in den letzten 14 Jahren mehr Gläubige gesehen als gemeinhin bekannt ist. Wahrscheinlich haben sie diese Gemeinde deshalb auch verlassen. Dagegen versteht Hermann Glettler leidenschaftlich seine Stimme zu erheben – in konkreten Entscheidungen, in Predigten und begleitenden Texten. Provokation, Sympathie und Verwandlung, die drei Funktionen für sein Projekt der Gastfreundschaft für Kunst, hält er seinen Gläubigen mit engerem Herzschlag entgegen, wobei er sie im ursprünglichen Sinne des Wortes verstehen möchte.10 Dass ein derartiges Projekt möglich ist, beweist natürlich auch die Herrschaftsverhältnisse dieser Religion11, oder, in neudeutsch ausgedrückt, zeugt von der tatkräftigen Inanspruchnahme der Kompetenz von Führungskräften.

Wogegen Glettler aber mindestens ebenso ficht ist das zweite: Die Beerbung der Religion durch die Kunst: Dabei kann er an Grenzen gehen, die andere nicht betreten würden. Scham, Lächerlichkeit und große Gefühle sind schließlich nicht allzu weit entfernt. Und immer ist dabei auch Selbstoffenbarung im Spiel. Auf der Ebene purer Reflexion ist jedenfalls festzuhalten: Kunst und Religion sind nicht ident. „Kunst kann nie Religion sein, niemals“12 hatte es der Grazer Philosoph Peter Strasser in seinem „Journal der letzten Dinge“ lautstark hinausgeschrien. Österreichs Beitrag zur internationalen Kunstgeschichte seit den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts hat mit jenem von Hermann Nitsch jedenfalls anderes signalisiert. Beerbungspathos, Steinbruchexegese, hohepriesterliche Etitüden, eine willfährige Gemeinde – das sind alles Koordinaten, die Distanz gebieten. Der von Hermann Glettler in seiner Kirche besonders oft (verspiegelte Säule, Altar und Ambo, Glasfenster eines schreitenden Menschen mit Schweinskopf, Kirchenfassade mit höchst ungewöhnlichen Wörtern für eine Kirchenbezeichnung) bedachte Künstler Gustav Troger hat sich um all dies nicht gekümmert.

Er ließ in seiner Fastenzeitintervention 2005 Materialprobe TOTAL SPIEGEL HERMANN NITSCH der Maler als Skulptur – eine Realitätserleichterung eine wirklichkeitsgetreue Abbildung des Künstlers Hermann Nitsch mit Blut unterlaufenem Hemd anfertigen und stellte sie im Mittelgang der Kirche vor dem Altar auf. 40 Tage lang musste der so Abgebildete, als ob er, ähnlich der mythologischen Erzählungen, denen er ebenso huldigt, zur Strafe hier am Boden angeklebt wäre, den Mysterien des Pfarrers zusehen, wie das unblutige Opfer in der katholischen Religion vollzogen wird. (Wird es das?) Über dem Altar war zudem ein großformatiger Screen zu sehen, auf dem in einem Viertel der Fläche abwechselnd ein Sherlock Holmes Filmausschnitt und eine Dokumentation über die Herstellung und Korrektur der Nitsch-Figur eingespielt wurde. Auf den übrigen Flächen der Leinwand wurden die Live-Cams eingespielt, die wie Beobachtungskameras im Kirchenraum auf die Nitsch-Figur gerichtet waren, eine vom Hochaltar herunter, eine mit Rückenansicht von der Orgelempore aus und eine direkt über der Figur von einem Luster aus.

Er ließ in seiner Fastenzeitintervention 2005 Materialprobe TOTAL SPIEGEL HERMANN NITSCH der Maler als Skulptur – eine Realitätserleichterung eine wirklichkeitsgetreue Abbildung des Künstlers Hermann Nitsch mit Blut unterlaufenem Hemd anfertigen und stellte sie im Mittelgang der Kirche vor dem Altar auf. 40 Tage lang musste der so Abgebildete, als ob er, ähnlich der mythologischen Erzählungen, denen er ebenso huldigt, zur Strafe hier am Boden angeklebt wäre, den Mysterien des Pfarrers zusehen, wie das unblutige Opfer in der katholischen Religion vollzogen wird. (Wird es das?) Über dem Altar war zudem ein großformatiger Screen zu sehen, auf dem in einem Viertel der Fläche abwechselnd ein Sherlock Holmes Filmausschnitt und eine Dokumentation über die Herstellung und Korrektur der Nitsch-Figur eingespielt wurde. Auf den übrigen Flächen der Leinwand wurden die Live-Cams eingespielt, die wie Beobachtungskameras im Kirchenraum auf die Nitsch-Figur gerichtet waren, eine vom Hochaltar herunter, eine mit Rückenansicht von der Orgelempore aus und eine direkt über der Figur von einem Luster aus.

Den Gottseibeiuns der Ausleuchtung der Opfermysterien im Gewande der katholischen Messe derartig zu bannen, indem man ihn selbst dort festklebt, von deren Mysterien er so viel entnommen hatte, war ein starkes Stück, so stark, dass die Auseinandersetzung darüber weithin ausgeblieben ist. Die Medien haben über das Ausmaß dieses Skandals weitgehend geschwiegen. In seiner Gemeinde gab es zwar Aufruhr, und Glettler musste eingestehen, dass er mit dieser Intervention als Pfarrer tatsächlich zu weit gegangen war: Ein Paar drückte seinen Protest darin aus, dass es die Figur vor der Messe mit einem schwarzen Tuch verhüllte. Glettler nahm es nicht mehr weg. Aber all die kleinen Proteste waren doch nichts angesichts der schweren Blöcke, die mit dieser Intervention herumgelegen sind: Hat die moderne Kunst die Religion beerbt? Können Künstler Rituale einfach klauen? Siegt das Bild nicht doch am Ende immer wieder vor dem Wort? Verblasst das „unblutige Opfer“ der Eucharistie als theologischer Satz nicht vor all den Blutgedanken und Bild-Inspirationen, die sich während all der Jahrhunderte dieses so alten Gesamtkunstwerks der Messe eingeschlichen haben?

So wie ERROR NO SIGNAL die Medialisierung des Gottesbildes radikal in Frage stellte, so war die Verklebung des Oberpriesters der österreichischen Nachkriegsmoderne eine Befragung des Kults, die freilich Nitsch nicht einfach nur lächerlich machte. Die theologischen Fragen gehen tiefer und machen jedenfalls klar, dass nicht nur jedes Bild und jedes Wort zeitgebunden ist, sondern dass Riten in der Lage sind, viel Menschheitswissen mitzuschwemmen, und zwar jenseits ihrer rationalen Ausleuchtbarkeit. Wie sehr unser Reden, unser Zeitbewusstsein und damit auch unsere aktuellen Probleme zeitgebunden sind, zeigte dafür ein anderes, höchst ungewöhnliches Fastentuch aus dem Jahre 2006: Michael Gumhold knüpfte mit Kabelbindern 1500 Musikkassetten aneinander und gestaltete so einen Teppich voll gespeicherter Musik oder Wissen – nur ihre Abspielbarkeit ist nur mehr spärlich und bald auch gar nicht mehr gegeben. Die technische Errungenschaft der Musikkassette hat zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte massentauglich Musik, ja eigene Worte, etwa die ersten Worte als kleine Kinder, Gesänge, Familienfeiern speichern können und die MC wurde nicht selten auch zum privaten Lebensarchiv. Doch die Magnetbänder haben ihren Platz in der technischen Fortschrittsgeschichte längst räumen müssen und ihr ungeheures Datenmaterial verschwindet so wieder im Meer des Vergessens: der Anfang des digitalen Schicksals.

Dabei ist es gerade die Zeit, die den Raum der Kirche buchstäblich sympathisch macht: Wendezeiten – Geburt, Heirat, Einsamkeit, Not und Tod – sind ihre ausgeprägten Momente. Darüber hinaus wird heute viel darin investiert, aus dem Glauben eine Eventhalde zu machen – in Form von Großformaten mit hohem Erlebnischarakter. Genau in diese Frageperspektive, was nämlich ein wirklicher „Event“ sein kann, zielte im Jahre 2010 die 7-teilge Monitorinstallation des kanadischen Medienkünstlers Henry Jesionka, die in einem der (von Michael Kienzer gestalteten) Glasfenster lief: Jesionka, der sich mit der Geschichte des Kinos eingehend befasst hat – wunderbar als Ausstellung etwa im romanischen Turm des historischen Doms von Zadar – sieht die Fotografie als Katalysator für eine Veränderung unseres Verständnisses von Erinnerung und Geschichte, das bewegte Bild aber als eines der Veränderung unseres Bewusstseins.13 Er befragte in Wrapping Presence / Folding Nows die Zeit, gebrochen durch Filmsequenzen und Aussagen von Philosophen; Physikern, religiösen Denkern und Künstlern, in ihrer inneren Struktur und setzte sie in eine Dialogsituation mit der Präsenz des Altarraums der Kirche: Was dort jeweils passierte – das Flackern der Kerzen etwa während einer Liturgie – wurde in die Monitorinstallation eingespielt und dabei vervielfacht. Das singuläre Ereignis zum einen und die komplexe kinematografische Welt zum anderen ließ eine Resonanz zu einer Erfahrung von Zeitlosigkeit entstehen: Wirkliche „Event Spaces“ sind nach Jesionka dann gelungen, wenn eine derartige Fläche erzeugt wird, die einen geheiligten Moment einer wirklichen Vergegenwärtigung des Gegenwärtigen ermöglicht.

So bleibt die Kirche ein Ort, wo das Bewusstsein anders aufgehoben ist, wo Zeit anders gedacht wird und das Vergessen gerade aufgrund ihrer immer wiederkehrenden Riten in ein Bleiben umgewandelt wird. Aber nicht im Sinne der unergründlichen Datenmengen, die all unsere Kommunikationen aufzeichnen und abspeichern, sondern im Sinne eines Aufgehobenseins, das die täglichen Berg- und Talfahrten eines individuellen Lebens in einen generationenübergreifenden Speicher mit der Weisheit des „C’est la vie“ aufhebt. Schuldlisten wie das Buch des Lebens am Jüngsten Tage haben wir uns jedenfalls nicht als E-Mailkontrolle oder Googelei vorgestellt, sondern in der Hoffnung, dass am Ende auch einmal das Löschen wirksam wird, oder anders gesagt: ein Licht der Gnade strömt.

Ein solches Licht ist keineswegs der Welt enthoben, auch nicht eines, das uns namenlos machen würde, wiewohl jede und jeder, auch ganz anonym gemeint sein kann: Anonymity titelte die neunteilige Leuchtkasteninstallation des philippinischen Künstlers Poklong Anading zur Osterzeit 2012 an der Stelle des in Restauration befindlichen Hochaltarblattes. Menschen waren in alltäglichen Lebensräumen – drei davon entstanden in Graz (in der Griesgasse, am Jakominiplatz und im Stadtpark) – zu sehen, aber statt ihren Köpfen strahlten helle Lichter. Sie reflektierten die Sonne durch einen runden Spiegel. Mitunter waren so die Betrachter selbst gemeint: Jemand strahlte sie an, die Anonymität des anderen erleuchtet den, der auf ihn blickt.

„Was darf in einer Kirche sein?“ Alles darf sein, das scheint die Botschaft der letzten 14 Jahre in einer römisch-katholischen Kirche im einst tiefroten Grazer Griesviertel zu sein: Schweinskopf und Herrenmensch, Mausskelett und Fledermaus, ein Sprungbrett für ein Salto Mortale und eine Hängeschaukel über dem Altar sind Beispiele, die hier gar keine Erwähnung fanden. Solange Menschen über sich hinausgehen, an den Grenzpunkten ihres Lebens oder in der ganz normalen Alltagsbanalität, ist ein Transzendierungsort ein Platz, der eines allgemeinen Schutzes bedarf. So hat man sich einmal darauf verständigt, dass es sakrale Orte geben sollte, die eine Gesellschaft braucht. ANDRÄ KUNST leuchtet diese Sicht von Sakralität in einer besonderen Weise aus. Zur Scham gehört die Erkenntnis von Nacktheit wie es die Geschichte des verlorenen Paradieses neu und neu deutlich macht. Das ist doch viel in unserer Zeit. Eine ästhetische Scham ist folglich eine Konsequenz einer Erkenntnis aus dem gefallenen Paradies des Schönen: Alles darf deshalb sein.

Anmerkungen

1 Vgl. JUTTA HÖCHT-STÖHR / HORST KONIETZNY / HANNES LANGBEIN (Hg.): Gastspiel Kunst und Kirche. Dokumentation der ersten KulturKirchenKonferenz vom 20. bis 22. April 2010 in München.

2 CHRISTIAN BOLTANSKI: licht mesz – Ein Gespräch, in: FRIEDHELM MENNEKES: Begeisterung und Zweifel – Profane und sakrale Kunst, statement-Reihe Bd. 37, Regensburg 2003, 46-55, 55.

3 Vgl. JOHANNES RAUCHENBERGER / ALOIS KÖLBL: LOCUS ISTE – Raum und Rührung, in: Raumkonzepte, Kunst und Kirche 3/2005, 172-177.

4 Vgl. FRIEDHELM MENNEKES: Neue Kunst in alter Kirche, in: Ders.: Profane und sakrale Kunst 31-45, 33.

5 Vgl. HERMANN GLETTLER, im Begleittext zur Installation für Kirchenbesucher

6 Ebd.

7 Ebd.

8 ZWEINTOPF, in ihrem Konzepttext zur Ausstellung.

9 Abb. und Text in: IRREALIGIOUS! Parallelwelt Religion in der Kunst, Ausstellungsbooklet zur Ausstellung des Kulturzentrums bei den Minoriten im steirischen herbst 2011, hrsg. von Johannes Rauchenberger, 24.09.2011 – 15.01.2012, (64 Seiten) Kulturzentrum bei den Minoriten in Graz 2011

10 HERMANN GLETTLER: ANDRÄ.KUNST. Wie viel zeitgenössische Kunst verträgt die Kirche? Ein Zwischenbericht über ein Dialog-Experiment, in: Christlich Pädagogische Blätter, Nr. 118 (2005) 2, Seite 74-76.

11 In der Sprache der evangelischen Verantwortlichen der eingangs erwähnten „Kirchenkulturkonferenz“ (Anm. 1) las sich das Konzept von St. Andrä folgendermaßen: „Ein solcher Umbau einer historisch geprägten Kirche erfordert einen starken Gestaltungswillen, der vermutlich in kompromissgebundenen demokratischen Gremienabstimmungen nicht zu erzielen wäre. Hier mag die katholische Hierarchie gegenüber der synodalen Verfasstheit der Protestanten gewisse Vorteile bieten“: JUTTA HÖCHT-STÖHR: Gastspiel als Programm, in: HÖCHT-STÖHR/KONIETZNY/LANGBEIN (Hgg.) Gastspiel als Programm, 8-12, hier: 12.

12 PETER STRASSER: Journal der letzten Dinge, Frankfurt/Main 1998, 51.

13 Vgl. HENRY JESIONKA: WRAPPING PRESENCE / FOLDING NOWS. A site specific 7 monitor cinema & sculptural installation that addresses TIME and the TIMELESS, Konzepttext zur Ausstellung in der Kirche St. Andrä in Graz (2010).